論 文

豪雨の予測に必要な数値モデルの解像度はどれぐらい?

~「京」コンピュータを用いた線状降水帯の予測の実現に向けて~

2021年2月19日

大泉伝(気象研究所/気象業務支援センター)

PDFファイル

発表者

・大泉伝 1,2

・斉藤和雄 1,2,3

・Le Duc 1,2

・伊藤純至 4,3,2

1:気象業務支援センター、2:気象庁気象研究所、3:東京大学大気海洋研究所、4:東北大学理学研究科

成果概要

2014年8月に広島市で土石流を発生させた豪雨事例を対象にスーパーコンピュータ「京」を用いて再現実験を行いました。その結果、数値気象予測モデルの水平解像度を500m以下にすることで現実的な積乱雲群が構成する線状降水帯(注1)の再現に成功しました。このように実際に発生した線状降水帯を対象にして、現実的な積乱雲と線状降水帯の再現がどのような解像度で可能となるかについて調べた大規模な実験は世界で初めてです。本研究は今後、スーパーコンピュータ「富岳」を用いてさらなる進展が計画されており、線状降水帯による豪雨が多い日本の気象予報の精度向上への貢献が期待されます。

発表内容

日本で発生する豪雨は、台風が直接影響する大雨を除き、多くは「線状降水帯」によってもたらされます。線状降水帯を早期に予測することは日本の防災・減災において大変重要な課題です。本研究では2014年8月広島市に土石流を発生させた線状降水帯による豪雨事例を対象に、スーパーコンピュータ「京」を用いて、現業数値予報でも使われた広い領域を対象に数値予報モデル(気象庁非静力学モデル)の格子間隔(水平解像度)を5km、2km、500m、250mと変えて豪雨の再現実験を行いました。

その結果、水平解像度を500m以下にすると広島市に豪雨をもたらした線状降水帯の位置と降水強度がよく再現できました。位置や強度が改善された理由は、積乱雲の発達の違いによるものでした。解像度2kmの実験では個々の積乱雲は不自然に大きな塊で表現され急激に発達しますが、解像度500mの実験では個々の積乱雲のサイズが現実的になり、徐々に発達していく様子がみられるなど、積乱雲の発達過程がより精緻になることが分かりました。

次に積乱雲の発達に重要な「対流コア(本研究成果の詳しい解説で説明)」の数値モデルによる表現を調べました。解像度5kmから500mまでは解像度を上げると対流コアの数も増加しますが、解像度を500mより高くすると対流コアの増加が緩やかになり収束する傾向を示しました。自然界での対流コアの数は有限であるため、数値予報モデルの水平解像度を500m以下にすることで現実に近づくことを意味しています。

今回得られた解像度に関する知見は、異なるメカニズムで発生した2013年10月伊豆大島での線状降水帯豪雨事例(注3:本研究のPart1)での結果と合致しており、これら2つの研究結果から線状降水帯による豪雨の予報には「水平解像度を500m以下」にすることの重要性が示されました。現業の数値予報に近い広領域で異なるメカニズムで発生した線状降水帯について調べ、必要な解像度を明らかにした研究は世界で初めてです。このような研究は詳細なシミュレーションを多数実行できる「京」コンピュータを用いて初めて可能になりました。本研究の成果は豪雨災害による被害が毎年発生している日本において重要なものであり、将来の天気予報の精度向上に役立つと期待されます。

発表雑誌

雑誌名:「Journal of Meteorological Society of Japan (気象集誌)」volume 98 (2020) Issue 6

論文タイトル:Ultra-high Resolution Numerical Weather Prediction with a Large Domain Using the K Computer. Part 2: the case of the Hiroshima Heavy Rainfall Event on August 2014 and Dependency of Simulated Convective Cells on Model Resolutions

(京コンピュータによる豪雨の広域・超高解像度実験:Part 2 2014年8月の広島豪雨事例と対流コアのモデルの解像度依存性)

著者:Tsutao Oizumi, Kazuo Saito, Le Duc, Junshi Ito (大泉 伝, 斉藤 和雄, Le Duc, 伊藤 純至)

URL: https://doi.org/10.2151/jmsj.2020-060

用語解説

注1 線状降水帯

次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域。

注2 Part 1の論文

雑誌名:「Journal of Meteorological Society of Japan (気象集誌)」96 (2018) Issue 1

論文タイトル:Ultra-high-resolution numerical weather prediction with a large domain using the K Computer: A case study of the Izu Oshima heavy rainfall event on October 15-16, 2013

(京コンピュータによる豪雨の広域・超高解像度再現実験 -2013 年 10 月 15-16 日の伊豆大島豪雨-)

著者:Tsutao Oizumi, Kazuo Saito, Junshi Ito, Le Duc (大泉 伝, 斉藤 和雄, 伊藤 純至, Le Duc)

URL: URL: https://doi.org/10.2151/jmsj.2018-006

注3 「富岳」成果創出加速プログラム

文部科学省が2011~2015年度に実施した「HPCI戦略プログラム」の分野3「防災・減災に資する地球変動予測」(戦略機関:海洋研究開発機構)(

https://www.jamstec.go.jp/hpci-sp/

)、及び文部科学省が2016~2019年度に実施した「ポスト「京」重点課題4」の「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境の予測の高度化」(受託機関:海洋研究開発機構)(

https://www.jamstec.go.jp/pi4/ja/index.html

)の成果・資産を引き継ぎ、理化学研究所に設置されたスーパーコンピュータ「富岳」の成果創出に貢献しようとするもの。東京大学大気海洋研究所が主管機関となって、激甚化する集中豪雨等の極端気象現象からの防災・減災の実現や、気象災害の原因である集中豪雨や台風に対する大アンサンブル予測を目指して、テーマ1「短時間領域スケール予測」、テーマ2「全球スケール予測」、テーマ3「先進的大規模データ同化」の3つのテーマを実施している(

https://cesd.aori.u-tokyo.ac.jp/fugaku/

)。「気象業務支援センターがテーマ1(

https://cesd.aori.u-tokyo.ac.jp/fugaku/theme1.html

)の実施機関として、研究推進部第二研究推進室を気象庁気象研究所内に設置した(

http://www.jmbsc.or.jp/jp/research-promotion-and-support/research.html)。」

本研究成果の詳しい解説

2014年8月19日深夜から20日未明にかけて広島市北部の山沿いの地域で局地的な豪雨に伴う土石流による大きな被害が発生しました。気象庁の高解像度ナウキャストを用いた分析では、広島県と山口県の県境付近で積乱雲が次々と発生し、3~5個程度の積乱雲で形成された積乱雲群が北東に移動し、複数の積乱雲群が連なる事で線状の形状をもつ線状降水帯が形成され、広島市の上空を通過することで200mmを超える大雨をもたらしました。この災害を契機に次々と積乱雲が発生し積乱雲群を形成する「バックビルディング形成」や「線状降水帯」という言葉は広く社会に知られる事になり、線状降水帯による豪雨の予測精度向上が望まれています。

線状降水帯による豪雨の予測精度を向上させるためには、数値気象予報モデルの解像度を細かくすること(高解像度化)が重要であることはこれまでの研究でも知られてきました。しかし、先行する研究の多くは計算機の制約のため非常に狭い範囲で高解像度実験を行ったものでした。そこで本研究では大規模な計算ができる「京」コンピュータ(理化学研究所)を活用し、東北南部から九州までを覆う広い領域を対象に様々な解像度で豪雨の再現実験を行い、解像度の違いが線状降水帯のシミュレーションに与える影響を調べました。このような実験を行うためには多数のCPUを効率的に長時間動かす必要があり、「京」コンピュータを用いることで初めて実施できました。

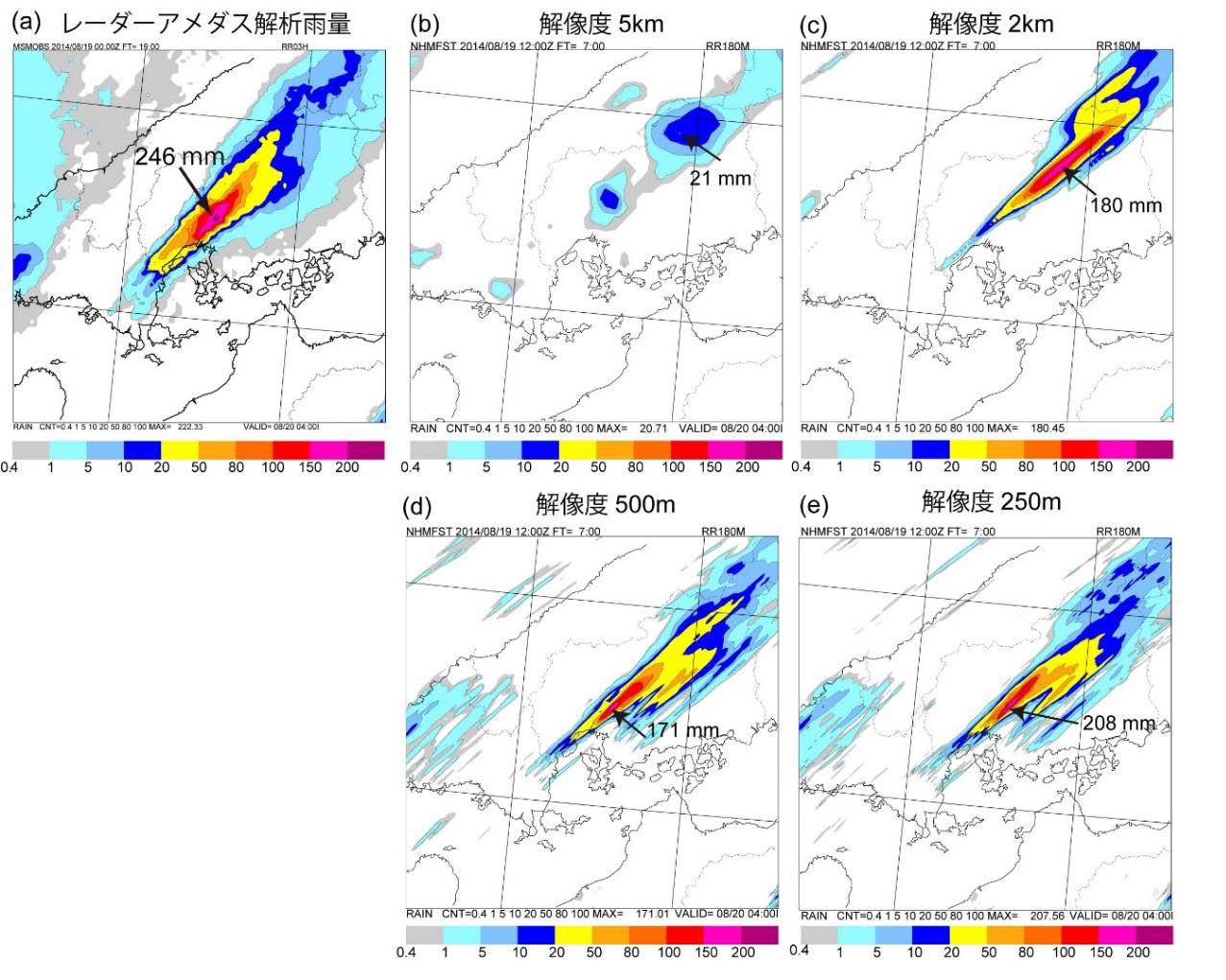

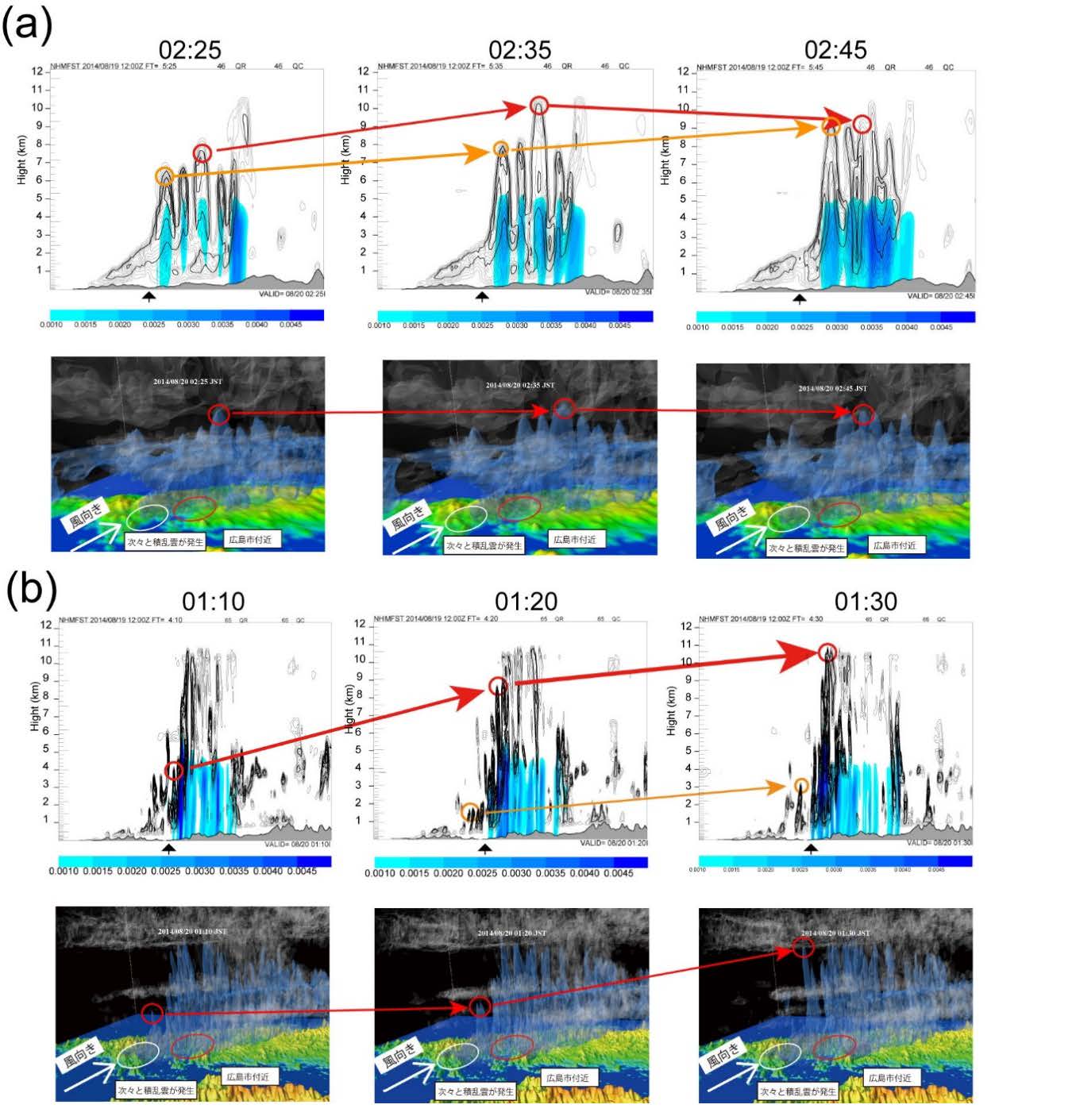

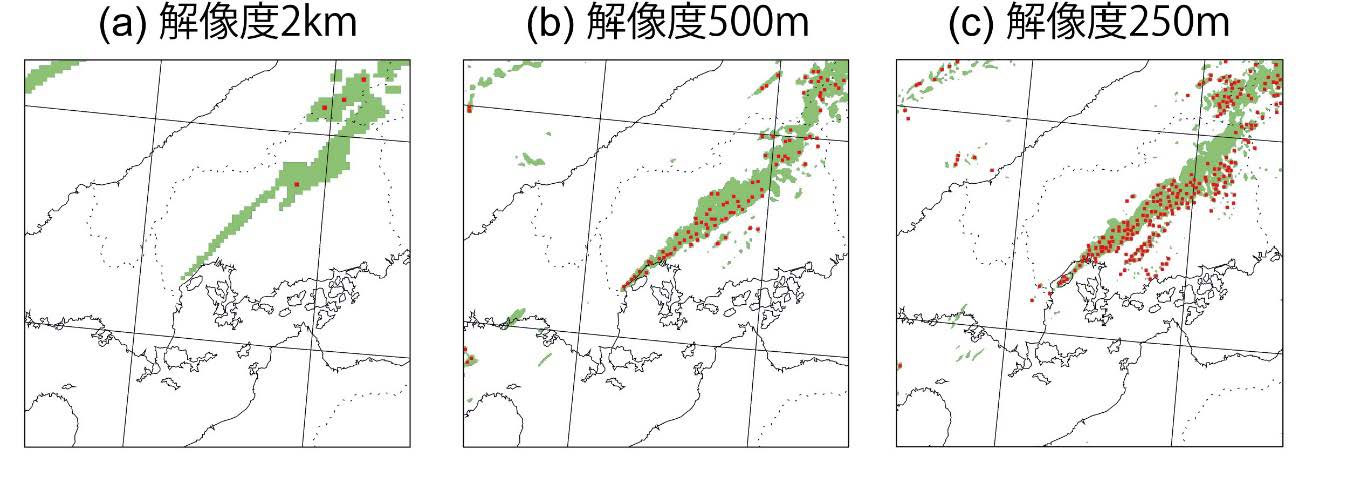

実験ではまず解像度5km、2km、500m、250mで広島の豪雨事例の再現実験を行いました。その結果、図1に示した様に水平解像度が5kmでは線状の降水帯が現れず、2kmでは線状降水帯が再現されましたが、その位置は実際よりは北東にずれていました。一方、500mと250mでは線状降水帯が広島市を覆う様に現れ、最も雨が強かった場所もレーダーアメダス解析雨量とほぼ一致しました。何故このような違いが見られたかを調べたところ、その原因は解像度の違いによる積乱雲の発達過程にあることが分かりました。図2に示すように水平解像度2kmでは個々の積乱雲(一般的には高さ約10km、水平の広がりは数kmから10数km)が不自然に大きな塊として表現され、急激に発達する様子がみられます。しかし、解像度500mでは個々の積乱雲のサイズが現実的になり、徐々に発達していく様子がみられ、解像度を高くする事により積乱雲の発達がより精緻に表現されることが分かりました。本事例で実際に見られた「バックビルディング形成」は水平解像度2kmの数値モデルでも表現されましたが、バックビルディング形成に重要な積乱雲に伴う下降流(ダウンドラフト)やコールドプールと呼ばれる下層冷気の滞留も解像度500m・250mの方が精緻に表現できたため、降水域の位置や強度をよく再現できたと考えられます。

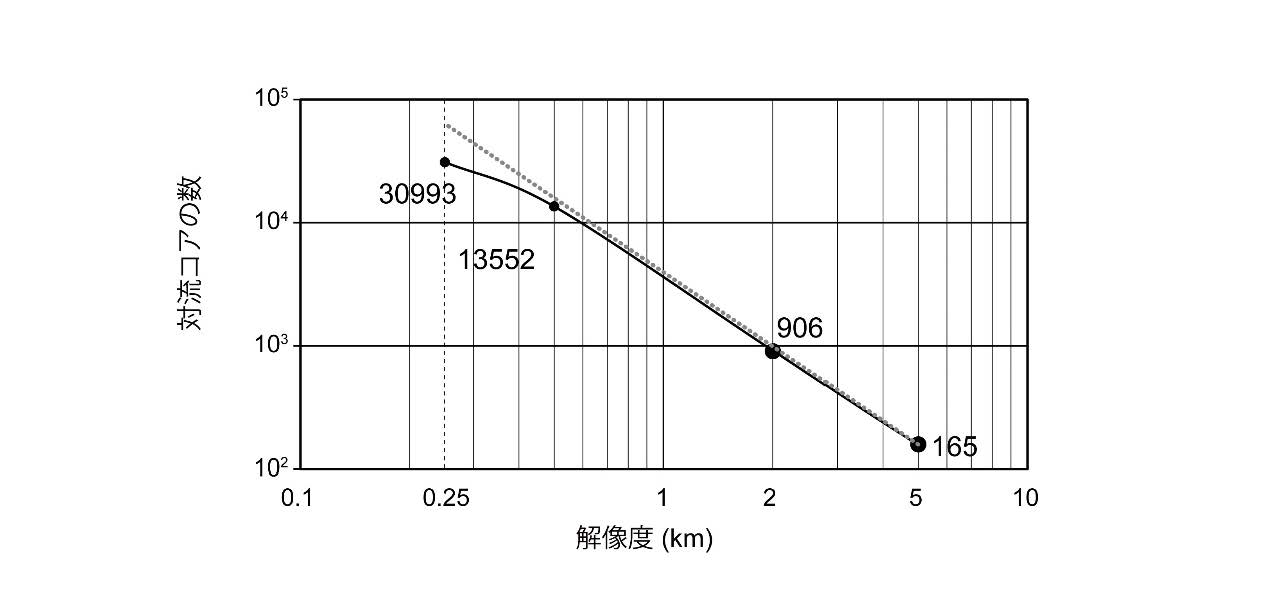

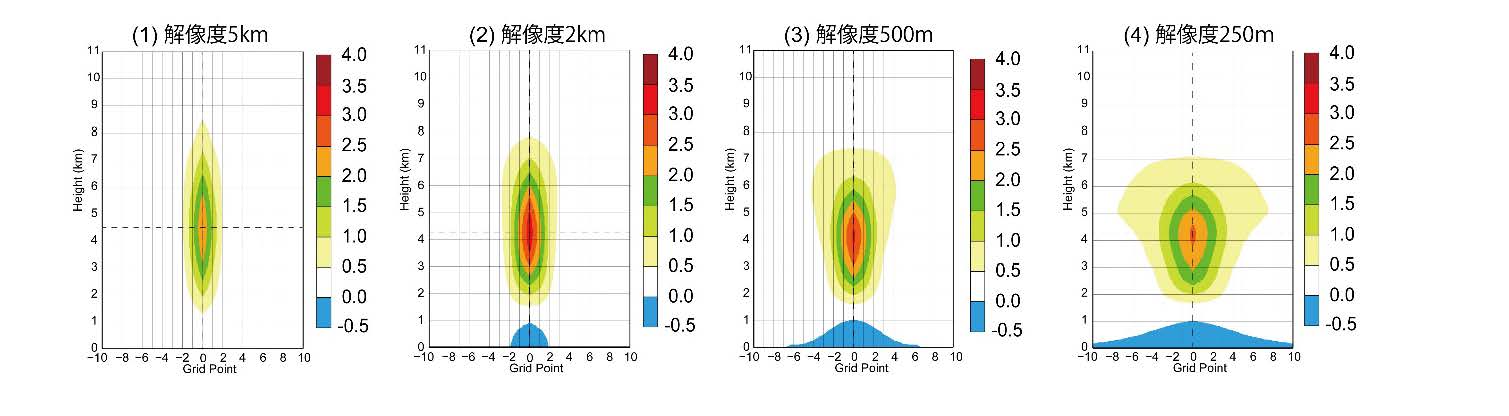

それでは、豪雨を予測するのに必要な水平解像度はどのぐらいなのでしょうか?本研究で対象とした線状降水帯のような比較的規模が小さく短時間で発生する豪雨の予測では「解像度500m以下」ではないかと考えています。この答えを得るために先行研究を参考に、鉛直積算して一定以上の雨水を含む格子(対流グリッド)を見つけ出し、その格子の中で最も強い上昇流を持つ格子を対流コアと定義し、各解像度の対流コアの数を比較しました。図3は02時における広島県付近での対流コアの分布を示しています。図3に示すように解像度が高くなるほど対流コアの数が増えており多数の積乱雲が発生していることが分かります。図4は今回の実験で発生した対流コアの数と解像度の関係をまとめた結果です。解像度5kmから500mまでは解像度に反比例し、対流コアの数は増加傾向を示していますが、500mから250mでは増加傾向が緩やかになり収束する傾向を示しました。これは、高解像度化により対流コアの数は自然界に存在する対流の数に近づくということを示しています。図5は、図3で検出した対流コア周辺の上昇流の分布を合成したものです。水平格子間隔を500mよりも小さくすることで対流コアを複数の格子数で表現できるようになり、下層の冷気も表現されるようになります。もうひとつ興味深い点は、解像度5kmと2kmでは上昇流の分布は紡錘形をしていますが、解像度500mと250mでは高度が高い場所では上昇流域が扇形に拡がっています。これは上空の風の影響を受けて上昇流が傾く様子が再現されたためと考えています。

本研究は、2013年10月伊豆大島での線状降水帯による豪雨事例(本研究のPart1*)の研究に続くものです。伊豆大島の豪雨は台風の接近に伴う局地前線に沿って発生した線状降水帯によってもたらされましたが、その事例でも「解像度500m以下」にすることが重要であることが示されており、本研究の研究で得られた知見も合致しました。この様な現業の数値予報に近い条件で異なる線状降水帯の発生について調べ共通する点を見出した研究は世界的にも初めての成果です。今回の知見は将来の天気予報の精度向上に役立つと考えられます。

本研究の成果は「京」コンピュータで大規模な実験を繰り返し行えた事により得られたものです。今後の課題としては多くの豪雨事例で検証を行い、得られた結果を防災・減災に結びつける事が重要であると考えています。それらの研究は新しいスーパーコンピュータ「富岳」で行う予定です。

図1 雨が最も強かった20日1時から4時までの3時間雨量を示す。

図2 積乱雲の発達過程を2次元鉛直断面と3次元で示す。(a)は解像度2kmの様子、(b)は解像度500mの様子。(a)、(b)の上段の2次元の図の実線は雲、青は雨を示す。下段の3次元の図の白は雲、青は雨を表す。

図3 20日02時における検出された対流グリッド(緑)と対流コア(赤)の分布。

図4 解像度と対流コアの数。実線に添えてある数字は対流コアの数を示す。点線は解像度5kmと2kmの増加率を解像度250mまで延長した線。

図5 図3で検出した対流コア周辺の上昇流の分布を合成した場合の鉛直断面図。横軸の数字は格子数。

謝辞

本研究は文科省による、HPCI戦略プログラム分野3「防災・減災に資する地球変動予測」、フラッグシップ2020プロジェクト「ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題」における重点課題「観測ビッグデータを活用した気象と地球環境予測の高度化」、「富岳」成果創出加速プログラム「防災・減災に資する新時代の大アンサンブル気象・大気環境予測」(注2)などの助成を受けたものです。

問い合わせ先

大泉 伝

oizumi◎jmbsc.or.jp ※アドレスの「◎」は「@」に変換してください